admin

Heimatkalender Prenzlau 2019. (2018)

Heimatkalender Prenzlau 2019. (2018)

Herausgeber: Stadt Prenzlau/Dominikanerkloster

| Inhaltsverzeichnis: | ||

| Karina Dörk | Liebe Leserinnen und Leser! (Geleitwort der Landrätin). | 7 |

| Kalendarium. | 8-31 | |

| Felix Biermann | Ein Münzschatz des 16. Jahrhunderts aus Trebenow in der Uckermark. | 32–40 |

| Frank Wieland | Im Prenzlauer Kulturhistorischen Museum Entdeckt – Kandelaber der Höheren Töchterschule. | 41–46 |

| Margit Glowe | Das „Rote Haus“ in Brüssow. Knabenrettungshaus. | 47–51 |

| Waldemar Wieser | Herman Remané – der große Erfinder aus der Uckermark. | 52–61 |

| Lutz Libert | Der Rabe auf dem Mitteltorturm – zur Deutung einer Sage. | 62–66 |

| Ute Bleich | Spurensuche in Archiven. | 67–73 |

| Wolfgang Rohrbeck | Heimatforschung in Gerswalde – ein Rückblick. | 74–77 |

| Elfriede Wever | Wie vor Zeiten ein „weißes“ Schwein „schwarz“ geschlachtet wurde. | 78 |

| Christel Schnell | HO-Kaufhaus in der Karl-Marx-Straße – Erinnerungen. | 79–83 |

| Dietrich Dittmann | Die Anlagen mit dem „Finkenkrug“. | 84–87 |

| Herbert Schmidt | Wirtsleute am Quast haben einen „Seeblick“. Eine Gaststätte und ihre Betreiber Ilona und Dieter Beckert. | 88–90 |

| Adolf Daher | Eine Weymouthskiefer aus dem Melzower Forst. | 91–92 |

| Ines Vetter | Fragen, Wünsche, Hoffnung. (Gedicht). | 93 |

| Annegret Lindow | Zum Tag der Muttersprache. | 94–96 |

| Sabine Nietzold | 9. bundesweiter „Tag der Archive 2018“ im Stadtarchiv Prenzlau mit dem Thema „Die Revolution von 1848/49 in Prenzlau“. | 97–107 |

| Jürgen Bischof | Viele Länder – eine Sprache. Das XI. Internationale Chorfestival in Szczecin (Stettin) zu Gast in Prenzlau. | 108 |

| Wohnbau Prenzlau (Hrsg.) | Unternehmenschronik zeigt nicht nur Wohnbau-Vergangenheit auf. | 109-111 |

| Thomas Sommer | Das Kettenhaus in Prenzlau hat den Denkmalpflegepreis erhalten. | 112-119 |

| Sabine Nietzold | Das Stadtarchiv erinnert an Johann Samuel Seckt zum 200. Todestag 16.11.1744–20.01.1819). | 120-121 |

| Evelyne Brauchler | 850 Jahre Gramzow – ein Rückblick in Bildern. | 122–123 |

| Eckhard Blohm | 20 Jahre Dominikanerkloster Prenzlau – Kulturzentrum und Museum oder wie alles begann. | 124–134 |

| Jürgen Bischof | Ein Abend – Ein Konzert – Ein Wiedersehen … mit allen Sinnen genießen. 25 Jahre Klostergartenkonzerte des Uckermärkischen Konzertchores Prenzlau. | 135–137 |

| Marek Wöller-Beetz | 130 Jahre Pochwistnewo, eine Prenzlauer Delegation reist zum Jubiläum in die Partnerstadt. | 138-139 |

| Herbert Schmidt | Jubiläum in Warnitz. | 140–142 |

| Lieselott Enders (†) | Auszüge aus „Historisches Ortslexikon für Brandenburg“. | 143 |

| Doris Meinke | Spökenkieker – Horoskop. | 144–145 |

| Max Lindow (†) | De Fleetgroben. (Gedicht). | 146 |

| Max Lindow (†) | Spruch. (Gedicht). | 146 |

| Max Lindow (†) | De dröge Grund. (Gedicht). | 147 |

| Annegret Lindow, Olivia Schubert | Der Max-Lindow-Preis. | 148–149 |

| Doris Meinke | De Schriewers. | 150–154 |

| Edwin Laban | De Koeken. (Gedicht). | 152 |

| Gerhard Drewitz | Uckermärker Platt. (Gedicht). | 152 |

| Herbert Schmidt | Een Elfchen foer Platt. (Gedicht). | 153 |

| Dagmar Schmidt | Joahrhunnertsommer. (Gedicht). | 153 |

| All Schriewers tosamm | Liev un Seel. (Gedicht). | 153 |

| Doris Meinke | An de Schriewers. (Gedicht). | 154 |

| Helmut Schonert | Die Graugans – unsere heimliche Wildgans. | 155–157 |

| Axel Kempert, Gundolf Sperling | Wetterbericht 2017 – Was für ein Gepladder! | 158–167 |

| Herbert Schmidt | Kirchenrätsel. | 168–170 |

| Steffi Huth | Ausgewählte Schenkungen an das Stadtarchiv Prenzlau (August 2017 – August 2018). | 171–175 |

| Jörg Sobanski | Ausgewählte Schenkungen an das Kulturhistorische Museum Prenzlau (August 2017 – Juli 2018). | 176–181 |

| Redaktionskollegium | In Erinnerung an Paul Senske († 26.07.2018). (Nachruf). | 182–183 |

| Paul Senske | Appell an die Mächtigen der Erde! (Gedicht). | 183 |

| Paul Senske | ………. (Gedicht). | 183 |

| Sabine Nietzold | Nachruf Ulrich Schmeichel. | 184–185 |

| Neujahrsgruß. | 186 | |

| Autorenverzeichnis. | 187-188 | |

| Impressum. | 189 | |

| Werbung. | 190-205 | |

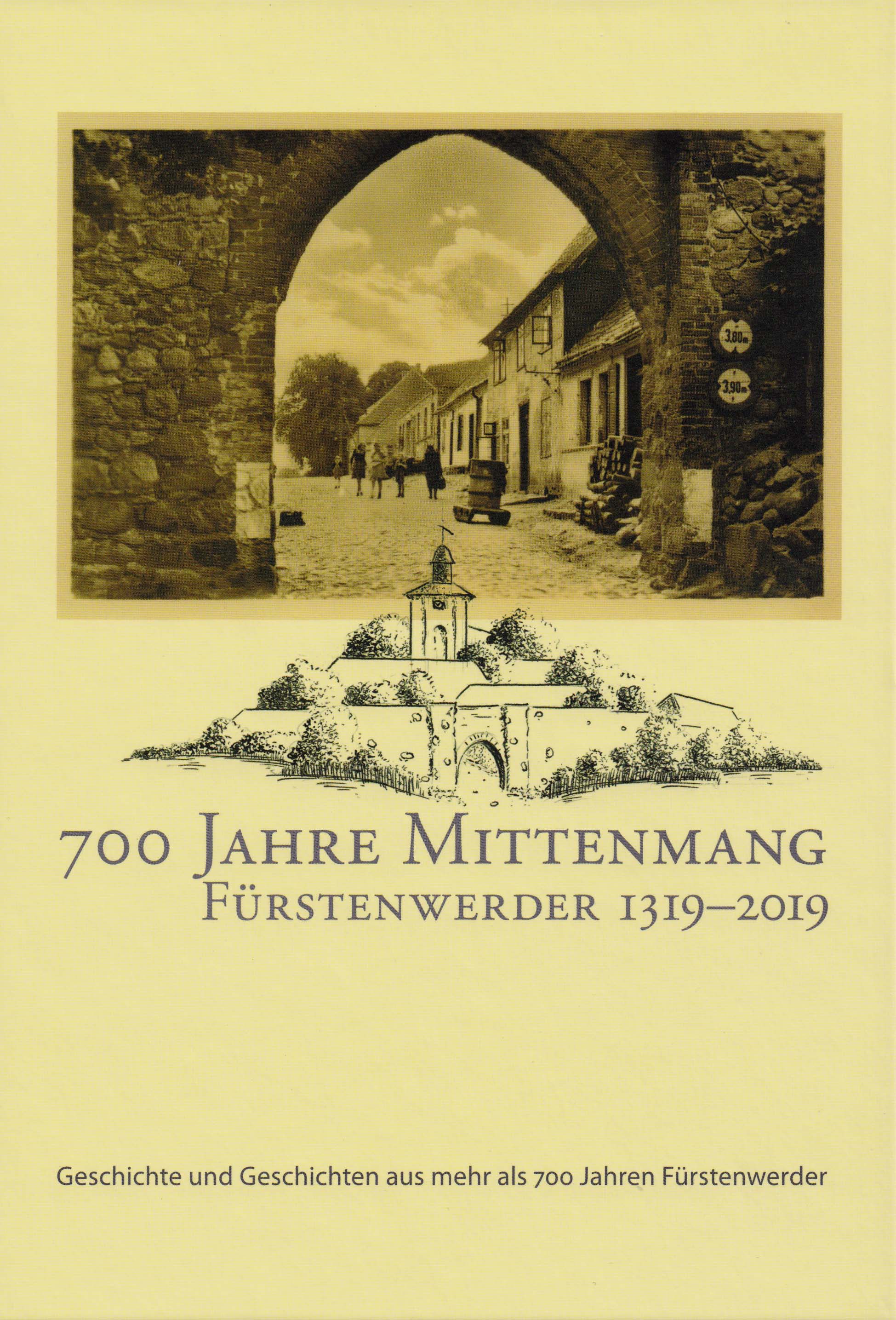

700 Jahre mittenmang – Fürstenwerder 1319–2019. (2018)

700 Jahre mittenmang – Fürstenwerder 1319–2019. (2018)

Geschichte und Geschichten aus mehr als 700 Jahren Fürstenwerder

Herausgeber: Tourismusverein Fürstenwerder e. V.

| Inhaltsverzeichnis: | ||

| Vorwort | 9 | |

| Matthias Schulz | Erste Spuren. Der Raum Fürstenwerder – mitten in Ur- und Frühgeschichte. | 10–21 |

| Volker Wille | Stüb, stüb Osterei. | 22–23 |

| Henning Ihlenfeldt | Ein Haus für Gott. Fürstenwerder um 1240 – mitten in der Christianisierung. | 24–31 |

| Volker Wille | Ihr Kinderlein kommet. | 32–33 |

| Henning Ihlenfeldt | Eine Mauer für die Bürger. Fürstenwerder um 1250 – mitten im Hochmittelalter. | 34–47 |

| Karl Wilhelm Schultz, Volker Wille | Starker Tobak. | 48–51 |

| Detlef Graf von Schwerin | Urkundlich gemacht. Fürstenwerder 29. September 1319 – mitten im Erbfolgestreit. | 52–59 |

| Alfred Manz | Fürstenwerder, ein Schulgedicht. Teil I – 1931. | 60–61 |

| Ute Bleich, Helga Strauß | Von der Heilkunde zur Medizin. Fürstenwerder ab 1740 – mitten in der Verwissenschaftlichung der Medizin.

1. 18./19. Jahrhundert 2. Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts 3. Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts 4. NS- und Nachkriegszeit 5. Das staatliche Gesundheitswesen der DDR a. Allgemeinmedizin b. Zahnmedizin c. Apotheke d. Physiotherapie 6. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands |

62–85 |

| Volker Wille | Besprechen. | 86–87 |

| Ute Bleich, Detlef Graf von Schwerin | Auch Müller wollen frei sein. Fürstenwerder 1853 – mitten in der neuen Ordnung.

1. Die alte Ordnung 2. Die Landseparation 1823-1854 3. Die alte Mühle vor dem Berliner Tor 4. Die neue Mühle vor dem Woldegker Tor 5. Eine dritte Mühle vor dem Prenzlauer Tor 6. Chancenreicher Grenzort Fürstenwerder |

88–99 |

| Karl Wilhelm Schultz, Volker Wille | Je länger – je kürzer. | 100–101 |

| Ute Bleich | Ziegel als Wirtschaftsfaktor. Fürstenwerder 1853 – mitten in der industriellen Revolution.

– Ziegelei von August Ulrich und August Toll – Bettacs Ziegelei am Wolfshagener Weg |

102–115 |

| Karl Wilhelm Schultz, Volker Wille | Sauberkeit ist eine Zier. | 116–117 |

| Ute Bleich | Berlin braucht Milch. Fürstenwerder 1888 – mitten im Strom der Waren.

1. Zuerst war alles reine Handarbeit 2. Molkerei – ein Milchhandel mit angeschlossenem Stall 3. Der Milchhändler Karl Frenz 4. Aufsiedlung von Gütern als Ausweg aus einer Krise der Landwirte 5. Der Reichsnährstand 6. Die Molkereigenossenschaft von Fürstenwerder 7. Erich Schulz und seine Mitarbeiter 8. Zusammenbruch und Neubeginn 9. Die Milchsammelstelle Paegelow 10. Strukturwandel in der Landwirtschaft 11. Umbrüche in der Milchwirtschaft a. LPG Typ III – Fürstenwerder b. LPG Tierproduktion – Ulrichshof c. Agrar-GmbH & Co. KG |

118–139 |

| Volker Wille | Quelle der Schönheit. | 140–141 |

| Volker Wille | Auf Schusters Rappen. Fürstenwerder seit 1893 – mitten in der Wanderbewegung.

– Fischerweg – Königsweg – Ziegeleiweg |

142–159 |

| Karl Wilhelm Schultz, Volker Wille | Der König von Fürstenwerder. | 160–163 |

| Volker Wille | Für ein Leben mit Spazierstock. Fürstenwerder um 1900 – mitten im Kaiserreich. | 164–173 |

| Volker Wille | Neun Bilder vom Krieg. | 174–183 |

| Eva Wynn, Manfred Halling | Schwere Zeiten, schöne Kindheit. Fürstenwerder 1929 – mitten in der Weltwirtschaftskrise. | 184–193 |

| Horst Parlow | Nachkriegsscharmützel. | 194–195 |

| Renate Seibt | Kindheit mit Seeblick. Fürstenwerder um 1950 – mitten in der Nachkriegszeit. | 196–203 |

| Horst Parlow | Junge, mach die Eimer voll. | 204–205 |

| Hans Christoph Heymann, Karl-Friedrich Marscheider | Von der Bodenreform zum sozialistischen Frühling. Fürstenwerder 1945–1990 – mitten in der Planungslandwirtschaft.

– Die Bodenreform – Die Bodenreform in Fürstenwerder und Ortsteilen – Die genossenschaftliche Arbeit in der Gemeinde – Die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft – Industrialisierung der Landwirtschaft – Das Ende des sozialistischen Frühlings |

206–231 |

| Karl Wilhelm Schultz, Volker Wille | Das Pferd im Hausflur. | 232–235 |

| Volker Wille | Abgehauen worden. Fürstenwerder 1960 – mitten im geteilten Deutschland. | 236–251 |

| Karl Wilhelm Schultz, Volker Wille | Zigarrenkopp. | 252–253 |

| Ulrich Lube | Wilde Jahre. Fürstenwerder 1963 – mitten in der Beat-Generation. | 254–259 |

| Reiner Lemke | Mitreißend musikalisch. | 260–263 |

| Herlfed Wilke | Der Aufbruch in eine neue Zeit. Fürstenwerder 1989 – mitten in der Wende. | 264–283 |

| Alfred Manz | Fürstenwerder, ein Schulgedicht. Teil II – 2001. | 284–285 |

| Peter Neumann | Was für ein gruseliges Nest! Fürstenwerder 2017 – mitten im Kulturbetrieb. | 286–289 |

| Wolfgang Eichler | Fürstenwerder, ein Gedicht. | 290–291 |

| Henning Ihlenfeld | Zeittafel von Fürstenwerder. | 292–315 |

| Weiterführende Literatur. Erschienen nach 1945 in den Heften des Fürstenwerder Mosaik. | 316–317 | |

| Beiträge zur Geschichte von Fürstenwerder. | 318–319 | |

| Autoren. | 320––325 | |

Klappentext:

„… als sich neben ihnen eine Haustür öffnete und ein großes, weißes Pferd seinen Kopf herausstreckte. …“

Nur eine von vielen überraschenden Wendungen in diesem Buch über ein überraschendes Dorf und seine 700-jährige Geschichte.

Wer war König von Fürstenwerder?

Warum arbeiten Müller aus dem mecklenburgischen lieber in Fürstenwerder?

Gab es in Fürstenwerder eine industrielle Revolution?

Was blühte Fürstenwerder im sozialistischen Frühling?

Dieses Buch, als Festschrift zum Jubiläumsjahr 2019 herausgegeben, gibt Antworten auf diese und viele weitere Fragen. Es nimmt den Leser mit auf einen Streifzug durch die lange Fürstenwerdersche Geschichte, die auch immer europäische, brandenburgische, preußische oder deutsche Geschichte gewesen ist.

Es gibt Einblicke in der Alltagskultur eines Dorfes, das erst Burg, dann Stadt und endlich Flecken gewesen ist.

Es beschreibt, wie Bauwerke entstehen, Lebens- und Wirtschaftsformen wechseln, politische Systeme kommen und gehen – und Raum bieten für menschliches Entfalten, das reichlich Stoff für Geschichte liefert.

Ob sachlich, tragisch oder amüsant – kurzweilig präsentiert sich Fürstenwerder dem Leser, der das Gefühl bekommt, mittenmang zu sein in diesem geschichtsträchtigen Ort.

850 Jahre Gramzow. 1168 – 2018 (2018)

850 Jahre Gramzow. 1168 – 2018 (208)

Herausgeber: Uckermärkischer Geschichtsverein zu Prenzlau e. V., Ortsgruppe Gramzow

| Inhaltsverzeichnis: | ||

| Uwe Koch | Liebe Gramzower und Gramzowerinnen und verehrte Gäste. (Gruß Bürgermeister). | 3–4 |

| Dietmar Woidke | Grußwort des Brandenburger Ministerpräsidenten Dr. Dietmar Woidke. | 5 |

| Dietmar Schulze | 850 Jahre Gramzow. (Grußwort Landrat). | 6 |

| Reiner Schulz | Grußwort des Amtsdirektors des Amtes Gramzow anlässlich des 850-jährigen Bestehens des Ortes Gramzow. | 7 |

| Hans Benthin | Wie können die Wappen vom Amt und Gemeinde Gramzow gelesen und verstanden werden? | 8-9 |

| UGVP, Ortsgruppe Gramzow | Geschichtsleiste. | 10–43 |

| UGVP, Ortsgruppe Gramzow | Schulzen und Bürgermeister von Gramzow, Stand 01.08.2008. | 44–45 |

| Christa Brandt | Gemeindevertretungen in Gramzow. | 46–47 |

| Peter Börner (Pfarrer) | Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Gramzow. | 48–50 |

| Wolfgang Menze (Pfarrer) | Katholische Kirche in Gramzow. | 50–54 |

| Luftbild Gramzow. | 53–53 | |

| Aus der Geschichte der Neuapostolischen Kirche in Gramzow. | 55–57 | |

| Der Speicher Gramzow. | 58 | |

| Hausgeschichte der Familie Friese, Poststraße 20. | 59–61 | |

| Gernot Neumann | Projekt Verlegung Adler-Apotheke innerhalb Gramzows. | 62–63 |

| Wilfried Blank | Glaserei mit Tradition. | 64–65 |

| Aus Kreissparkasse Angermünde wird Sparkasse Uckermark. (Bilderserie). | 66–67 | |

| Handwerksbetrieb Elektro-Günther. | 68 | |

| Eisenbahnmuseum Gramzow | Das Brandenburgische Museum für Klein- und Privatbahnen und die Gramzower Museumsbahn. Der Weg einer Idee zum kulturellen Markenzeichen der Region. | 69–73 |

| Petra Kätsch-Naß | Die Schulgeschichte von Zehnebeck – 1833 bis 1952. | 74–85 |

| Eine turbulente Zeit. Schulentwicklung in den 90er Jahren. | 86–88 | |

| Gramzower ermitteln die sportlichste Schule (Zeitungsartikel: Nordkurier, 26.09.2011). | 89 | |

| Günter Greiser | Historische Entstehung des Schulsportplatzes. | 90–91 |

| Ingrid und Siegfried Karbe | Gruß nach Gramzow anlässlich der 850 Jahr-Feier. | 92 |

| „Mir ist, als müßt ich singen Ein Lied so wunderbar.“ Die märkische Dichterin Anna Karbe (1852–1875). | 93 | |

| Birgit Schaumann | 30jähriges Bestehen der Tierarztpraxis Birgit Schaumann. | 94 |

| Andreas Sasse | Sportfischerverein e. V. Gramzow Uckermark, 18291 Gramzow/UM. Chronik des Angelvereins Gramzow/Um. | 95–98 |

| Andreas Gericke | Operation am 100. Geburtstag. Wally Jürgens aus Gramzow erholt sich von Sturzfolgen. (Zeitungsartikel). | 99 |

| Albrecht Dehio | Zehn Jahre Gramzow – eine Zwischenbilanz. | 101–102 |

Prenzlau in der Zeit zwischen Reformation und Gegenreformation.

Prenzlau in der Zeit zwischen Reformation und Gegenreformation.

Gott und die Welt. Religion macht Geschichte. Wettbewerbsbeitrag zum Thema: „Glaube, Aberglaube, Frömmigkeit – vom Thesenanschlag Martin Luthers zum Glaubenskrieg“

Charlotte Lambert, Charlotte Krause und Luisa Sprung

Schülerarbeiten zur Regionalgeschichte, Heft 8 (2018)

Herausgeber: Jürgen Theil, Uckermärkischer Geschichtsverein zu Prenzlau e.V.

| Inhaltsverzeichnis: | |

| Situation in der Stadt Prenzlau um 1500. | 6–12 |

| Der Visitationsabschied 1543. | 12–14 |

| Warum war die Einführung der Reformation in Prenzlau so schwer? | 14–16 |

| Ergebnisse und Folgen der Reformation. | 16–20 |

| Hexenverfolgung in Prenzlau und der Uckermark. | 21–24 |

| Prenzlau in der Zeit des 30-jährigen Krieges. | 24–28 |

| Martin Luther ein Volksheld und Erneuerer, oder ein Ketzer, Rebell und Aufwiegler. Wie wurde Luther in Prenzlau gestern und heute gesehen? | 28–32 |

| Das Lutherdenkmal in Prenzlau als Sinnbild der Reformation. | 32–35 |

| Christliche Feiertage zu Ehren der Reformation. | 35–37 |

| Quellen- und Literaturverzeichnis. | 37–39 |

| Tätigkeitsbericht. | 40–42 |

| Bisher sind in dieser Reihe erschienen. | 43 |

Das Scherpf-Gymnasium Prenzlau beteiligt sich seit Anfang der 1990er-Jahre erfolgreich an Geschichtswettbewerben auf Landes- und Bundesebene. Ausgewählte Wettbewerbsbeiträge dieser Schule werden seit 1997 in der vom Uckermärkischen Geschichtsverein herausgegebenen Reihe “Schülerarbeiten zur Regionalgeschichte” veröffentlicht und somit einer interessierten Leserschaft zugänglich gemacht. Weitere Arbeiten zur Regionalgeschichte können digital im Online-Lesesaal (www.uckermaerkischer-geschichtsverein.de) des Vereins gelesen werden.

„Gott und die Welt. Religion macht Geschichte“ lautete das Thema des Geschichtswettbewerbs 2016/17, bei dem das Scherpf-Gymnasium nun zum vierten Mal in Folge den Titel „Landesbeste Schule Brandenburg“ errang. Insgesamt hatten sich 10 Schülerinnen und Schüler mit sieben eingereichten Arbeiten aus Prenzlau beteiligt, die von den Geschichtslehrern Sarah Bruder, Jan Markhoff und Jürgen Theil betreut wurden. Der unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten stehende Geschichtswettbewerb, der alle zwei Jahre für Schüler und Jugendliche bis zum vollendeten 21. Lebensjahr von der Körber-Stiftung ausgeschrieben wird, ist der größte seiner Art in der Bundesrepublik. Die von den Prenzlauer Gymnasiasten erarbeiteten regionalgeschichtlichen Beiträge – die mit zwei Förderpreisen, zwei Landessiegen und einem zweiten Bundessieg prämiiert wurden – reichen von der Geschichte der Reformation, der Lebensgeschichte eines Schuhmachergesellen, der später Küster und Lehrer wurde, den Altlutheranern in Brüssow, der Judenverfolgung im Dritten Reich, der Geschichte der Zeugen Jehovas bis hin zum Thema Kirche und Junge Gemeinde in der DDR.

Die jungen Autorinnen der in diesem Heft vorgestellten Arbeit haben sich anlässlich des 500-jährigen Jubiläums des Thesenanschlages von Martin Luther sehr intensiv mit der Reformationsgeschichte beschäftigt. Sie liefern mit ihrer Arbeit, die mit einem Landessieg prämiert wurde, einen lesenswerten Beitrag zur frühneuzeitlichen Geschichte der Stadt Prenzlau, der auch das politische und wirtschaftliche Leben in der Stadt Prenzlau beleuchtet.

Jürgen Theil (Projektbetreuer)

Templiner Heimatkalender 2018. (2017)

Templiner Heimatkalender 2018. (2017)

Hrsg.: Templiner Heimatklub e. V.

| Inhaltsverzeichnis: | ||

| Eitel Knitter | Vor 100 Jahren gelesen. | 7–18 |

| Eitel Knitter | Rückblick auf das Jahr 2016. | 19–22 |

| Bärbel Makowitz | 1928–2018 – Vor 90 Jahren erschien der erste „Templiner Heimatkalender“. | 23–27 |

| Prof. Dr. Werner Kieckbusch | Wiederbegegnungen – Erinnerungen und Gedanken beim Lesen im ersten Templiner Kreiskalender von 1928. | 28–34 |

| Uwe Werner | Gedenkstein erinnert seit 90 Jahren an Botaniker Professor Gustav Lehmann. | 35–36 |

| Annemarie Giegler | Vierzig Jahre „Uckermärkischer Heidstruck“. | 37–38 |

| Annemarie Giegler | Jedanken noh zwanzig Johr – an Erna Taege-Röhnisch. | 39 |

| Gerda Pohl | Scherenschnitt. | 40 |

| Günter Schmedemann | Erinnerungen. | 41–42 |

| Pitt Schmertosch | Die Templiner Kanallandschaft. | 43–46 |

| Prof. Dr. Werner Kieckbusch | Das Institut für Lehrerbildung in Templin 1955–1988. Teil VI: Das Institut als Wirkungsstätte vieler Templiner Bürger – Würdigung und Bilanz. | 47–52 |

| Prof. (em) Dr. habil. Erwin Zabel | Zur Geschichte des Instituts für Lehrerbildung in Templin 1955–1988. Eine Ergänzung zu den Beiträgen von Prof. Dr. Werner Kieckbusch. | 53–54 |

| Martin Kunze | Das Postheim – Zur Chronik einer Templiner Perle. Teil IV: Neugestaltung zum Schmuckstück. Von 1990 bis zur Gegenwart. | 55–61 |

| Dr. Wilhelm Gerhardt, Erwin Makowitz | Max Lobedan – Autor, Naturfreund und Heimatforscher. 02.12.1921 in Luckau – 09.06.2016 in Templin. | 62–65 |

| Gerda Pohl | Scherenschnitt. | 65 |

| Eitel Knitter | Badingsches Amtsdorf Röddelin in Flammen aufgegangen. | 66–69 |

| Tom Schöttler | Dät löppt oder dat grote Geblöke. | 69 |

| Margit Dura | Geschichte des Ortsteils Röddelin. | 70–71 |

| Linda Schöttler | Een Ice-Hockeyspäl. | 71 |

| Wolfgang Rohrbeck | Einwohnerstrukturen im Wandel der Zeiten. | 72–82 |

| Hans-Heinrich Keller | Recherchen führten in die Uckermark. Ehemaliger Spieler von Hannover 96 in Templin entdeckt. | 83–84 |

| Dieter Arndt | „Schicksale“. | 85–86 |

| Klaus Feske | Wege und Irrwege der sozialistischen Landwirtschaft in Warthe. | 87–88 |

| Uwe Werner | Gut gewappnet, um besonnen zu reagieren und Unfälle zu vermeiden. Busfahrer aus Nordbrandenburg kommen regelmäßig zum Fahrsicherheitstraining ins Driving Center Gross Dölln. | 89–90 |

| Prof. Dr. Werner Kieckbusch | Zur Geschichte der Lychener Schule in den Jahren 1945–1952. – In den Protokollen der Lehrerkonferenzen gelesen – Teil III: Nicht nur das Unterrichten musste gelernt werden. | 91–98 |

| Prof. Dr. Werner Kieckbusch, Eberhard Kaulich | Das Rektorat Lychen – Zur Bedeutung der Rektorate für die Schulentwicklung nach 1945. | 99–111 |

| Gisela Kinzel | Der Garten meiner Kindheit. | 112 |

| Gerda Pohl | Scherenschnitt. | 113 |

| Erna Taege-Röhnisch | Das Bäumchen. (Gedicht). | 114 |

| Dr. Wolfgang Brüllke | Die Behandlung des grauen Stars in der Augenabteilung des Templiner Kreiskrankenhauses in der Zeit von 1970 bis 1990. | 115–116 |

| Uwe Werner | Zweiter Namenstein für „Beth Olam“ in Templin. Auf dem ehemaligen jüdischen Friedhof wird an 20 weitere ehemalige jüdische Bürger der Stadt erinnert. | 117–118 |

| Wolf-Hasso Seybold | Der Silberreiher – Vom Gast zum Neubürger? | 119–121 |

| Dieter Arndt | Schulaufsatz von einem Wandertag der Goetheschule aus dem Jahre 1927, also vor 90 Jahren aufgeschrieben von Ewald Hamilton in der damals üblichen Sütterlin-Schrift. | 122 |

| Elfriede Sydow | Woran ich mich besonders erinnern kann – Eine Augenzeugin berichtet aus über 90 Jahren Templiner Geschichte. | 123–126 |

| Uwe Werner | Blau-Weiss Röddeln feierte 50-jähriges. | 127–129 |

| Uwe Werner | Ins „Hugenottenhaus“ soll wieder Leben einziehen. | 130–132 |

| Christiane Benedix | Freundschaft. (Gedicht). | 133 |

| Norbert Bukowsky | Naturschutzgebiet Brüsenwalde – Naturschutzgebiet Jungfernheide. | 134–137 |

| Marthe Stein | Die Wiederansiedlung des Edelkrebses (Astacus Astacus) in der Uckermark im Rahmen des Artenschutzprojektes der NABU-Regionalgruppen Templin und Prenzlau. | 138–141 |

| Christiane Benedix | Sommer. | 142 |

| Gisela Kinzel | Glaube – Liebe – Hoffnung? | 143–144 |

| Gerda Pohl | Scherenschnitt. | 144 |

| Max Lobedan | Der Wassermann und die Fee. | 145–146 |

| Werbung. | 147–151 | |

Mitteilungen des Uckermärkischen Geschichtsvereins zu Prenzlau, Heft 24 (2017)

Mitteilungen des Uckermärkischen Geschichtsvereins zu Prenzlau, Heft 24 (2017)

| Inhaltsverzeichnis: | ||

| Jürgen Theil | Das Prenzlauer Kettenhaus erstrahlt in neuer Blüte. | 4–12 |

| Matthias Schulz | Ein slawischer Anlegesteg im Unteruckersee bei Zollchow. | 13–17 |

| Werner Kieckbusch (†) | Gustav Metscher – Ein (fast vergessener?) uckermärkischer Heimatdichter, Heimatforscher und Pädagoge. | 18–52 |

| Rudolf Bönisch | Neue Erkenntnisse zu den Fragmenten des Schnitzaltars von 1601 in St. Marien Angermünde. | 53–58 |

| Jürgen Theil | 200 Jahre Kreisstadt Prenzlau – Festvortrag. | 59–77 |

| Volkhard Maaß | Die gewaltsame Befreiung Schill`scher Soldaten in Prenzlau. – Ein Vorkommnis von nationaler Bedeutung. | 78–81 |

| Volkhard Maaß | Ein merkwürdiger Diebstahl oder Der zerrissene Hut. | 82 |

| Sabine Nietzold | Die Mertenspromenade und die Waldgaststätte Kleine Heide. | 83–96 |

| Jürgen Theil | Aus der wechselvollen Geschichte des Kaufhauses Breuß in der Friedrichstraße, oder was haben „Hertie“ und „Galeria Kaufhof“ mit Prenzlau zu tun? | 97–103 |

| Jürgen Theil | Winterfeldtschule feierte am 1. November 2017 ihr 90jähriges Jubiläum. | 104–110 |

| Angelia Pouillon | Die Prenzlauer Zeugen Jehovas im Visier der Stasi. | 111–167 |

| Henryk Gnidowski | Uckermark-Namenkartei von Alfred Hinrichs. | 168–171 |

| Renate Köhler | Die Arbeitsgruppen in der Bibliothek des Uckermärkischen Geschichtsvereins zu Prenzlau e. V. | 172–173 |

| Julia von Duijvenvoorde | „Die Normalität des Absurden“ – Interview mit Dr. Heinz Schneider. | 174–178 |

| Jürgen Theil | Die Prenzlauer Chronik des Pfarrers Christoph Süring 1105–1670. (Rezension). | 179–181 |

| Frank Wieland | Nachruf für unser ehemaliges Vereinsmitglied Christine Hinz. | 182–183 |

| Jürgen Theil | Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2016. | 184–191 |

| Frank Wieland | Bibliotheksbericht für das Geschäftsjahr 2016. | 192–197 |

| Reinhard Timm | Mitgliederbewegung für das Geschäftsjahr 2016. | 198–199 |

| Autorenverzeichnis. | 200 | |

| www.uckermaerkischer-geschichtsverein.de (Eigenwerbung). | ||

Schwedter Museumsblätter 9-2 (2016). (2016)

Schwedter Museumsblätter 9-2 (2016). (2016)

Herausgeber: Städtische Museen Schwedt/Oder

Themenheft „Aufbruch in die neue Zeit: Schwedt 1945–1958“ (2. Teil)

| Inhaltsverzeichnis: | ||

| Freizeit. Zwischen Naturforscher und Sportler. | 1–2 | |

| Männer in der Nachkriegszeit: Herbert Gut. | 2–3 | |

| Chronik 1945 bis 1958. | 3–25 | |

| Was ist Mobilität? | 4 | |

| Kinder in der Nachkriegszeit: Edgar Kiesling. | 4–5 | |

| Freizeit: Kino und Wassersport. | 6–7 | |

| Kinder in der Nachkriegszeit: Hans-Joachim Lipke. | 7–8 | |

| Kinder in der Nachkriegszeit: Anita Lemke (geb. Ladewig). | 9–10 | |

| Bildung. Neue Lehrer und Steine für die Schule. | 10–11 | |

| Kinder in der Nachkriegszeit: Sigrid Schwan. | 12–13 | |

| Schreiben. | 14 | |

| Wiederaufbaupläne für das Schloss. | 14–15 | |

| Kinder in der Nachkriegszeit: Eckhard Bending. | 15–16 | |

| Arbeit. Unsetzung von Aufbauplänen durch Pflege, Patenschaften, Neubeginn. | 17–18 | |

| Kinder in der Nachkriegszeit: Brigitte Feuereisen (geb. Fiehn). | 18–19 | |

| Bildung. Entwicklungen im Schulbereich: Jugendweihe und neue Schule. | 20 | |

| Kinder in der Nachkriegszeit: Jürgen Hartmann. | 21–22 | |

| Kinder in der Nachkriegszeit: Elke Mädlow (geb. Standtke). | 22–23 | |

| Kinder in der Nachkriegszeit: Helga Kühne (geb. Friedrich). | 24 | |

| Kinder in der Nachkriegszeit: Siegfried Wolff. | 25–26 | |

| Kinder in der Nachkriegszeit: Andrea Lotze (geb. Rödder). | 26–27 | |

| Was ist Stüpen?. | 27 | |

| Reformation mit Herz. 500 Jahre Reformation (1617–2017). Veranstaltungen des Stadtmuseums und Stadtarchivs Schwedt/Oder. | 28 | |

Schwedter Museumsblätter 9 -1 (2016). (2016)

Schwedter Museumsblätter 9 -1 (2016). (2016)

Herausgeber: Städtische Museen Schwedt/Oder

Themenheft „Aufbruch in die neue Zeit: Schwedt 1945–1958“ (1. Teil)

| Inhaltsverzeichnis | ||

| Friedensweihnacht 1945. | 1–2 | |

| In Memoriam. | 2 | |

| Dank an Spender und Helfer. | 3 | |

| Das Jahr 2016. | 3–11 | |

| Aufbau. Die katastrophale Situation 1945. | 4–6 | |

| Was ist Stoppeln? | 5 | |

| Arbeit. Schwedts Zukunft: Tabak und Holz | 7–8 | |

| Frauen in der Nachkriegszeit: Liselotte Gastler (geb. Beyer). | 8–9 | |

| Frauen in der Nachkriegszeit: Waltraud Steinemann (geb. Fröhlich). | 9–10 | |

| Religion. Neustart der religiösen Seelsorge | 10–13 | |

| Wiederaufbauplan der Stadt Schwedt 1948 | 12–13 | |

| Was ist Schieben? | 14 | |

| Frauen in der Nachkriegszeit: Liselotte Habermann. | 14–15 | |

| Was ist eine Lore? | 15 | |

| Frauen in der Nachkriegszeit: Erika Krause (geb. Welzel). | 16–17 | |

| Was sind Marken? | 17 | |

| Frauen und Männer der Nachkriegszeit: Eva Brummund. | 18 | |

| Frauen und Männer der Nachkriegszeit: Anneliese Raabe (geb. Münch) und Horst Raabe. | 19 | |

| Frauen und Männer der Nachkriegszeit: Siegfried Bernsee. | 20–21 | |

| Versorgung: Brot, Strom, Wasser und Gas. | 21–22 | |

| Frauen und Männer der Nachkriegszeit: Willi Wolf. | 22–23 | |

| Frauen und Männer der Nachkriegszeit: Wolfgang Splinter. | 23–24 | |

Schwedter Museumsblätter 8 (2015). (2016)

Schwedter Museumsblätter 8 (2015). (2016)

Herausgeber: Städtische Museen Schwedt/Oder

Themenheft „1945. Spurensuche im unteren Odertal“

| Inhaltsverzeichnis: | ||

| 1945. Spurensuche im unteren Odertal. | 1–3 | |

| Dank an Spender. | 2 | |

| Das Jahr 2015. | 3–9 | |

| „Die Repatrianten“. | 4–5 | |

| Zeitzeugen berichten: Kurt Burzlaff. | 6–7 | |

| Zeitzeugen berichten: Christel Hopp. | 8–9 | |

| Christel Hopp | Ortsplan Fiddichow. (vor 1945). | 10 |

| Zeitzeugen berichten: Alice Oertwig. | 11–12 | |

| Alice Oertwig | Ortsplan Grabow. (1942). | 13 |

| Zeitzeugen berichten: Hildegard Malzahn. | 14–15 | |

| Zeitzeugen berichten: Rosemarie Schmidt. | 16–17 | |

| Hartmut Otto | Ortsplan Niederkränig. (1945). | 18–19 |

| Zeitzeugen berichten: Friedhelm Stage. | 20–22 | |

| Wolfgang Pflug | Ortsplan Hohenkränig. (ca. 1935). | 22 |

| Zeitzeugen berichten: Edgar Kiesling. | 23–24 | |

| Ortsplan Jädersdorf. (Oktober 1945). | 25 | |

| Zeitzeugen berichten: Herta Bergemann. | 26–28 | |

| Herta Bergemann | Ortsplan Nipperwiese. (1945). | 27 |

| Zeitzeugen berichten: Krista Neef. | 29–30 | |

| Jochen von Arnim. | 31–32 | |

| Jochen von Arnim | Handkarte des Gutes Raduhn. /(1. Juli 1935). | 32 |

| Ein grenzüberschreitendes deutsch-polnisches Museumsnetzwerk entsteht. | 33–35 | |

| Buchvorstellung: Zeitensprünge. 750 Jahre Schwedter Geschichte. | 36 | |

Schwedter Museumsblätter 7 (2014). (2016)

Schwedter Museumsblätter 7 (2014). (2016)

Herausgeber: Städtische Museen Schwedt/Oder

| Inhaltsverzeichnis: | ||

| „Zwischen Euphorie und Ernüchterung – Schwedter Bürger und der Erste Weltkrieg“ – eine Einleitung. | 1–2 | |

| Dank an Spender. | 2 | |

| 1914 – Der Erste Weltkrieg in Schwedt an der Oder. | 2–3 | |

| Der Kasernenneubau. | 3–5 | |

| Das Jahr 2014. | 3–9 | |

| Mobilmachung und erste Gefechte. | 5–6 | |

| Jüdische Soldaten aus Schwedt im Ersten Weltkrieg. | 7 | |

| 1915 – Der Erste Weltkrieg in Schwedt an der Oder. | 8 | |

| Schwere Zeiten für kriegsunwichtige Geschäfte: Der Brunnenbau Schönwetter. | 9–10 | |

| Heeresaufträge für Schneidemühlen und Tabakfabriken. | 10–11 | |

| Das Ehepaar Heý – Dokumentensammlung 1915. | 12–13 | |

| 1916 – Der Erste Weltkrieg in Schwedt an der Oder. | 13–14 | |

| Ehrentafel des Männer-Turnvereins. | 15–16 | |

| Feldpost erzählt. | 17 | |

| Luftaufnahme 2013. | 18–19 | |

| Kriegszeitung für Schwedt. | 20–23 | |

| 1917 – Der Erste Weltkrieg in Schwedt an der Oder. | 23–24 | |

| Stadt ohne Läuten: Schwedter Glocken für den Krieg. | 25 | |

| 1918 – Der Erste Weltkrieg in Schwedt an der Oder. | 26 | |

| Die Rückkehr. | 26–27 | |

| Das Denkmal auf dem Paradeplatz in Schwedt. | 28–29 | |

| Kriegsgefangene. Dokumentensammlung 1 (1918/1919). | 30–31 | |

| Der Oberpostsekretär Paul Lüders – eine militärische Laufbahn – Dokumentensammlung 2 (1918/1919). | 31–33 | |

| Totengedenken in Stein. | 34–35 | |

| Neues Buch zum Stadtjubiläum. | 36 | |